Paradoks Menyakitkan Publikasi Ilmiah: Dari Idealisme Keterbukaan ke Kapitalisme Pengetahuan

Oleh: Yohanes Soares*)

SUARAMUDA.NET., SEMARANG — Di atas kertas, ilmu pengetahuan lahir dari cita-cita luhur: bahwa pengetahuan adalah milik bersama umat manusia. Sains berkembang bukan karena eksklusivitas, melainkan karena keterbukaan karena setiap ide diuji, dikritik, dan dibangun bersama dalam semangat kolaborasi.

Namun hari ini, kita hidup dalam zaman yang menghadirkan paradoks menyakitkan. Sistem publikasi ilmiah, yang dulunya berfungsi sebagai wadah penyebaran ilmu pengetahuan demi kemaslahatan umum, kini telah berubah menjadi industri global yang diatur oleh logika kapitalisme.

Paradoks itu kian terasa getir ketika kita menyadari bahwa semakin tinggi idealisme keterbukaan dicanangkan, semakin rapat pula pagar ekonomi yang membatasinya.

Institusi yang seharusnya menjadi penjaga kebebasan berpikir universitas, lembaga penelitian, dan jurnal ilmiah justru terjebak dalam jaring-jaring pasar yang mengubah “akses pengetahuan” menjadi komoditas ekonomi.

Di dunia yang terhubung oleh internet, seharusnya pengetahuan mengalir bebas seperti udara. Tetapi kini, udara itu dikemas dalam tabung, dijual dengan harga langganan tinggi, dan kita para akademisi, peneliti, dan mahasiswa membelinya dengan kebanggaan semu seolah-olah sedang membeli prestise.

Sejarah Singkat: Dari Solidaritas Ilmiah ke Oligopoli Penerbit

Pada abad ke-17, jurnal ilmiah pertama seperti Philosophical Transactions diterbitkan dengan semangat murni untuk menyebarkan pengetahuan di antara komunitas ilmuwan.

Selama berabad-abad, penerbitan ilmiah dikelola oleh masyarakat akademik, universitas, dan lembaga publik yang berlandaskan nilai kolaboratif.

Namun seiring revolusi industri dan berkembangnya teknologi cetak, sistem ini mengalami komersialisasi. Penerbit swasta mulai menguasai jurnal-jurnal bergengsi, mengonsolidasikan pengaruh mereka, dan membangun jaringan distribusi global.

Di era digital, bukannya menciptakan keterbukaan, teknologi justru memperkuat tembok paywall, biaya akses per artikel, dan sistem langganan institusional menjadi norma baru.

Kini, hanya segelintir penerbit raksasa seperti Elsevier, Springer, Wiley, dan Taylor & Francis yang menguasai sebagian besar jurnal ilmiah dunia.

Mereka tidak hanya memegang kekuasaan ekonomi, tetapi juga kekuasaan epistemik, menentukan apa yang layak disebut ilmu pengetahuan, siapa yang layak didengar, dan siapa yang harus diam.

Mekanisme Kapitalisasi Pengetahuan: Bisnis yang Mewah, Ilmu yang Tersandera

Publikasi ilmiah telah menjelma menjadi industri bernilai miliaran dolar setiap tahunnya. Mekanismenya begitu rapi dan kompleks:

1. Paywall dan Langganan Institusi

Artikel ilmiah terkunci di balik dinding digital. Perpustakaan universitas harus membayar biaya langganan yang sangat tinggi agar mahasiswa dan peneliti dapat mengakses hasil riset bahkan riset yang didanai dengan uang publik.

Institusi kaya di negara maju dapat membayar, sementara universitas di negara berkembang dibiarkan di luar pagar pengetahuan.

2. Article Processing Charges (APC)

Sistem open access yang seharusnya menjadi solusi justru menciptakan ketimpangan baru. Agar artikelnya dapat diakses bebas, penulis diwajibkan membayar biaya publikasi yang bisa mencapai ribuan dolar.

Hasilnya, peneliti dari negara kaya tetap dominan, sementara akademisi dari negara miskin hanya bisa bermimpi tampil di jurnal bereputasi tinggi.

3. Konsentrasi Kekuasaan dan Reputasi Ilmiah

Hanya segelintir perusahaan yang mengendalikan portofolio jurnal paling berpengaruh di dunia.

Reputasi akademik yang diukur dengan impact factor dan jumlah sitasi sepenuhnya ditentukan oleh sistem ini. Maka, karier akademik seseorang kini lebih ditentukan oleh brand jurnal, bukan oleh nilai sosial dari penelitiannya.

4. Akses sebagai Oksigen

Dalam ekosistem kapitalistik ini, akses terhadap pengetahuan menjadi seperti oksigen yang dijual dalam tabung.

Akademisi harus membeli hasil pemikiran koleganya, bahkan mungkin membeli hasil risetnya sendiri yang telah dipublikasikan oleh penerbit komersial. Akses yang seharusnya menjadi hak asasi berubah menjadi hak istimewa yang diperjualbelikan.

Krisis Etika dan Demokrasi Intelektual

Dampak dari sistem ini sangat luas dan dalam. Pertama, terjadi ketimpangan akses. Negara-negara di Selatan Global tidak memiliki sumber daya finansial yang memadai untuk membeli akses ke jurnal-jurnal elit.

Akibatnya, ilmuwan di sana tertinggal dari perkembangan ilmu mutakhir. Gagasan mereka sulit diakui karena terjebak dalam siklus tidak terbit karena miskin dan miskin karena tidak terbit.

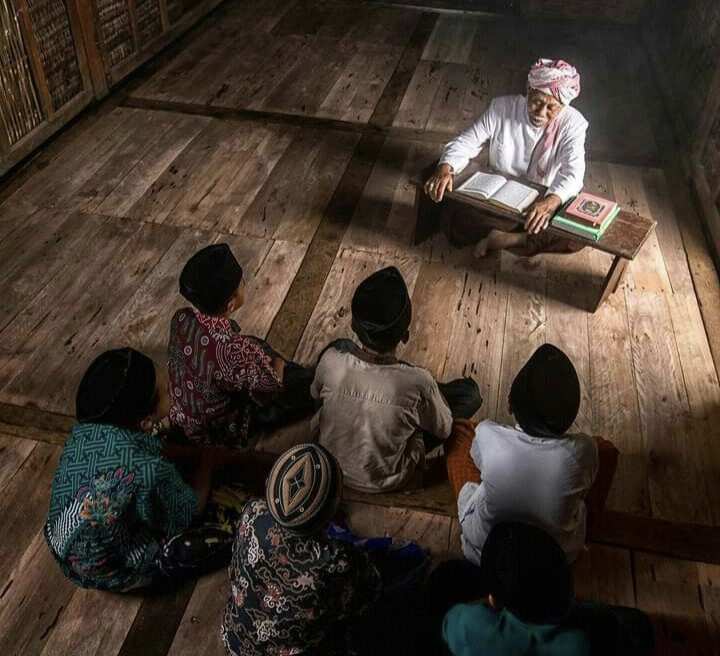

Kedua, agenda riset global bergeser. Peneliti terdorong memilih topik yang menjual bagi jurnal internasional daripada isu lokal yang lebih relevan. Kajian tentang kemiskinan pesisir, ketahanan pangan komunitas adat, atau sistem pendidikan nonformal sering diabaikan karena dianggap tidak bergengsi.

Ketiga, lahirlah budaya akademik yang toksik di mana reputasi menjadi mata uang. Tekanan untuk mengejar impact factor mendorong perilaku manipulatif, memecah data agar menghasilkan banyak artikel, menyesuaikan hasil agar lebih menarik bagi editor, atau mengabaikan transparansi data.

Inilah yang memicu reproducibility crisis, di mana banyak penelitian tidak dapat diulang dengan hasil yang sama.

Keempat, erosi etika ilmiah. Ketika pengetahuan menjadi komoditas, nilai-nilai luhur seperti keterbukaan, kolaborasi, dan kebenaran objektif perlahan memudar. Akademia yang seharusnya menjadi ruang kebebasan intelektual berubah menjadi arena kompetisi komersial.

Ironi Open Access: Keterbukaan yang Berbayar Mahal

Gerakan open access awalnya lahir sebagai perlawanan terhadap sistem tertutup. Namun, dalam implementasinya, banyak penerbit besar yang mengadopsi model ini hanya untuk mengganti sumber keuntungan.

Paywall digantikan dengan Article Processing Charge (APC). Pembaca memang bebas mengakses, tetapi penulis yang harus membayar mahal.

Fenomena ini menggeser beban dari pembaca kaya ke penulis kaya. Alih-alih menciptakan keadilan akses, sistem ini justru memperkokoh ketimpangan global, penulis dari negara maju mendominasi publikasi, sementara suara peneliti dari negara berkembang semakin hilang dalam percakapan global.

Di sisi lain, jurnal alternatif seperti diamond open access yang tidak memungut biaya apa pun dari penulis maupun pembaca masih berjuang hidup tanpa dukungan pendanaan struktural. Padahal, di sanalah idealisme sejati tentang keterbukaan pengetahuan masih bertahan.

Membangun Jalan Keluar: Ilmu Sebagai Ruang Publik

Menghadapi realitas ini, kita memerlukan reformasi yang bersifat struktural dan moral sekaligus. Pertama, universitas dan pemerintah harus memperkuat repository institusional dan sistem preprint, agar hasil penelitian dapat diakses tanpa batas dan tanpa biaya.

Kedua, perlu pendanaan publik untuk penerbitan ilmiah non-komersial, jurnal yang dikelola oleh komunitas ilmiah, bukan oleh korporasi.

Ketiga, sistem evaluasi akademik harus direformasi: berhenti mengukur kualitas dari angka sitasi, dan mulai menilai dampak sosial, etika, serta kontribusi terhadap pengetahuan lokal.

Selain itu, aktivisme akademik kolektif perlu digalakkan. Perpustakaan dan lembaga riset dapat melakukan negosiasi kolektif untuk menekan biaya langganan, atau bahkan memboikot penerbit yang eksploitatif.

Akademisi perlu menyadari bahwa mereka bukan konsumen pengetahuan, melainkan produsen yang berhak atas hasil karyanya sendiri.

Penutup: Mengembalikan Ilmu Kepada Publik

Paradoks publikasi ilmiah sesungguhnya bukan sekadar masalah sistem, melainkan masalah nilai. Ketika ilmu dijadikan komoditas, ia kehilangan jiwanya.

Kita sedang menyaksikan bagaimana pengetahuan yang seharusnya membebaskan justru menindas secara halus dengan paywall, APC, dan metrik reputasi.

Kini kita harus bertanya dengan jujur: untuk siapa sebenarnya ilmu pengetahuan kita diciptakan? Untuk sesama akademisi di ruang tertutup, atau untuk masyarakat yang menantikan solusi nyata dari problem kehidupan?

Jika kita sungguh percaya bahwa pengetahuan adalah milik publik, maka kita harus berani meruntuhkan pagar ekonomi yang menghalanginya. Tugas kita bukan hanya menulis dan mempublikasikan, tetapi memastikan ilmu itu kembali kepada mereka yang menjadi sumber dan tujuannya yakni masyarakat.

Ilmu yang sejati tidak dijual, ia dibagikan. Dan hanya dengan mengembalikan ilmu kepada publik, kita dapat memulihkan makna aslinya sebagai cahaya yang menerangi, bukan sebagai komoditas yang diperjualbelikan dalam gelapnya kapitalisme pengetahuan. (Red)

*) Yohanes Soares, Aktivis Sosial dan Peneliti Kebijakan Pendidikan dan Masyarakat Daerah Tertinggal; mahasiswa S3 Universitas Dr. Soetomo Surabaya