Tragedi Udayana: Ketika Empati Mati di Kampus yang Mendidik

Oleh: Yohanes Soares*)

SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Karena pendidikan tanpa empati bukanlah pendidikan, ia hanyalah pabrik pengetahuan tanpa kemanusiaan. Ada kematian yang seharusnya mengguncang nurani, bukan sekadar menjadi berita hangat yang cepat dilupakan.

Kematian Timothy Anugerah, mahasiswa Universitas Udayana (Unud), adalah salah satunya. Ia melompat dari lantai empat gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik mengakhiri hidup di usia muda, di masa ketika seharusnya rencana dan cita-cita baru bertumbuh.

Namun yang lebih menyayat bukan hanya kepergiannya, melainkan apa yang terjadi setelahnya: olok-olok dari rekan mahasiswa sendiri.

Alih-alih berduka, sebagian mahasiswa menjadikan tragedi itu sebagai bahan candaan. Nama Timothy beredar di grup WhatsApp, disamakan dengan figur publik, ditertawakan karena pilihan hidupnya, bahkan kematiannya dijadikan lelucon.

Enam mahasiswa terbukti terlibat dan dijatuhi sanksi akademik, pengurangan nilai soft skill selama satu semester serta kewajiban meminta maaf di media sosial.

Namun pertanyaan moral yang lebih besar menggantung di udara: Apakah pengurangan nilai cukup untuk menebus hilangnya rasa kemanusiaan?

Apakah sanksi administratif mampu membangkitkan kembali empati yang telah lama terkubur di ruang akademik yang seharusnya mencerdaskan moral?

Luka yang Tak Tampak di Ruang Kuliah

Kisah Timothy menyingkap luka lama yang nyaris tak terdengar krisis kesehatan mental di kalangan mahasiswa. Menurut keterangan keluarga, Timothy telah bergulat dengan gangguan mental sejak remaja, sempat menjalani terapi, dan beberapa kali menunjukkan tanda kesulitan emosional.

Tapi seperti banyak mahasiswa lain, ia mungkin memilih diam. Sebab diam sering kali lebih aman daripada mengakui bahwa diri sedang rapuh, apalagi di lingkungan akademik yang mengagungkan ketangguhan dan pencapaian.

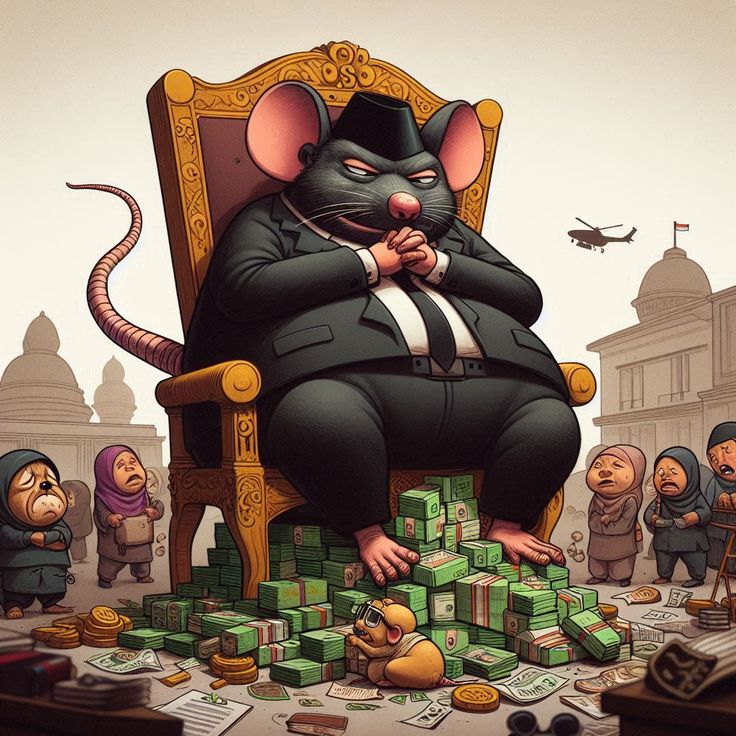

Kampus modern, sayangnya, telah berubah menjadi mesin pengukuran prestasi, bukan ruang pembentukan jiwa.

Keberhasilan mahasiswa ditakar dari indeks prestasi kumulatif, bukan keseimbangan hidup. Mereka dipaksa untuk kuat, produktif, aktif, dan kompetitif tanpa ruang untuk jujur bahwa mereka lelah atau sedang kehilangan arah.

Di bawah tekanan akademik, sosial, dan ekspektasi orang tua, banyak mahasiswa menyembunyikan kesedihan di balik senyum kelas, menyimpan kecemasan di balik tugas, dan memendam rasa tak berdaya di balik pencapaian.

Dalam ekosistem yang menolak kelemahan, depresi menjadi penyakit diam. Dan ketika sistem gagal menyediakan ruang aman bagi jiwa yang retak, tragedi seperti yang menimpa Timothy bukan lagi kebetulan, melainkan konsekuensi dari ketidakpedulian struktural.

Kampus yang Gagal Menjadi Rumah

Universitas seharusnya menjadi rumah, tempat akal dipertajam dan hati dipelihara. Namun di Udayana, dan seperti di banyak kampus lain, rumah itu mulai terasa dingin. Bagaimana tidak, jika sebagian mahasiswa dapat menertawakan kematian teman sendiri?

Tindakan itu bukan sekadar salah ucap, melainkan indikasi serius dari matinya kepekaan nurani. Kampus kini lebih menyerupai arena kompetisi sosial ketimbang komunitas belajar. Mahasiswa berlomba menjadi yang paling menonjol, paling aktif, paling populer, paling diakui.

Dalam atmosfer narsistik seperti ini, yang berbeda, lemah, atau tidak sesuai standar sosial, sering kali menjadi sasaran tertawaan. Inilah wajah kekerasan simbolik di dunia akademik, kekerasan yang tak memakai tangan, tapi melukai jiwa.

Ketika solidaritas tergantikan oleh sinisme, dan empati kalah oleh candaan, pendidikan kehilangan jiwanya. Universitas tidak lagi mencetak manusia berpikir, tetapi manusia yang mampu mengabaikan penderitaan orang lain.

Sanksi yang Tak Menyentuh Akar

Sanksi terhadap enam mahasiswa pelaku ejekan terasa sekadar formalitas moral. Mengurangi nilai soft skill tidak akan mengubah sistem nilai yang lebih dalam, sistem yang menormalisasi ejekan, mempermainkan luka, dan menertawakan tragedi.

Permintaan maaf di media sosial hanyalah upaya meredakan tekanan publik, bukan bentuk kesadaran empatik. Sanksi seperti ini ibarat menempelkan plester pada luka moral yang bernanah.

Tidak ada refleksi etik, tidak ada ruang bagi pelaku untuk belajar tentang makna kemanusiaan, dan tidak ada mekanisme pembelajaran kolektif yang bisa mencegah tragedi berikutnya.

Padahal, kegagalan moral seperti ini seharusnya dijawab bukan dengan hukuman administratif, melainkan transformasi budaya kampus. Pertanyaan yang harusnya diajukan bukanlah: Sudahkah pelaku dihukum?

Melainkan, bagaimana sistem pendidikan bisa melahirkan mahasiswa yang kehilangan empati? Bagaimana ruang akademik bisa menumbuhkan kecerdasan, tapi tidak kemanusiaan?

Pendidikan Tanpa Nurani

Tragedi ini menyingkap krisis yang lebih dalam: pendidikan tinggi kita kehilangan arah moralnya. Universitas berlomba-lomba meraih akreditasi unggul, sertifikasi internasional, dan ranking QS, namun gagal memastikan mahasiswanya tidak saling menghancurkan secara sosial.

Kurikulum padat teori, tapi miskin empati. Mahasiswa menghafal konsep psikologi sosial, tapi tidak peka terhadap penderitaan teman sekampus. Kita mencetak lulusan yang cerdas tapi dingin, rasional tapi tanpa rasa, pandai berbicara tentang humanisme, tapi gagal mempraktikkannya.

Di sinilah ironi terbesar pendidikan kita: semakin tinggi menara akademik dibangun, semakin dalam jurang kemanusiaan yang menganga.

Seruan untuk Bertindak: Mengembalikan Kemanusiaan ke Kampus

Kematian Timothy seharusnya mengguncang sistem, bukan sekadar trending topic. Kampus harus berani melakukan introspeksi struktural:

1) Membangun laboratorium empati, bukan hanya laboratorium riset.

2) Menyediakan layanan konseling profesional, yang mudah diakses, rahasia, dan berkelanjutan.

3) Mewajibkan literasi etika digital dan empati sosial dalam setiap orientasi mahasiswa baru.

4) Membentuk komunitas peer-support, agar mahasiswa saling menjaga, bukan saling menjatuhkan.

5) Melatih dosen dan tenaga kependidikan untuk mendeteksi tanda distress psikologis dan memberi respon yang manusiawi, bukan menghakimi.

6) Mendorong restorative justice, bukan sekadar hukuman administratif, agar pelaku dan komunitas sama-sama belajar dari tragedi.

Empati tidak lahir dari ceramah atau slogan. Ia lahir dari budaya yang menumbuhkan rasa peduli dan tanggung jawab moral terhadap sesama.

Dan budaya itu hanya tumbuh jika kampus berani mengakui, pendidikan bukan sekadar soal kompetensi, tetapi juga kemanusiaan.

Penutup: Jika Empati Tak Diajarkan, Maka Ia Akan Mati

Timothy telah pergi, tapi kisahnya adalah cermin bagi kita semua : dosen, mahasiswa, rektor, dan masyarakat.

Kita hidup di dunia yang lebih cepat mengetik turut berduka di media sosial daripada memeluk teman yang sedang berjuang. Kita hidup di tengah budaya akademik yang lebih sibuk mencetak prestasi daripada memahami rasa.

Jika kampus terus gagal mengajarkan empati, maka gelar, akreditasi, dan kebanggaan akademik hanyalah kemasan kosong. Karena pendidikan tanpa empati bukanlah pendidikan, ia hanyalah pabrik pengetahuan tanpa kemanusiaan. (Red)

*) Yohanes Soares, Aktivis Sosial dan Peneliti Kebijakan Pendidikan dan Masyarakat Daerah Tertinggal; mahasiswa S3 Universitas Dr. Soetomo Surabaya