Kasus Marince Kogoya dan Representasi Timur: Menyoal Ruang Ekspresi Minoritas di Panggung Nasional

Oleh: Gilberto Arsineo Moruk*)

SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Keputusan panitia Miss Indonesia 2025 untuk mencoret Marince Kogoya, finalis asal Papua Pegunungan, telah memicu diskusi publik yang melampaui ranah kontes kecantikan.

Munculnya kembali unggahan lama Marince di media sosial—yang menampilkan bendera Israel dan kalimat “I Stand with Israel”—direspons dengan pencoretan tanpa proses klarifikasi terbuka.

Hal ini menimbulkan pertanyaan krusial: apakah ruang publik di Indonesia sungguh menjamin kebebasan berekspresi, terutama bagi kelompok minoritas dari wilayah pinggiran?

Perlu ditegaskan bahwa tindakan Marince tidak mengandung unsur pelanggaran hukum. Tidak terdapat ujaran kebencian, ajakan kekerasan, atau penistaan agama dalam unggahan tersebut.

Klarifikasinya pun telah disampaikan secara eksplisit, bahwa unggahan itu merupakan ekspresi iman Kristen dan doa untuk perdamaia—bukan dukungan politik terhadap entitas negara.

Namun demikian, reaksi yang muncul dari publik dan panitia cenderung bersifat reaktif dan menilai unggahan tersebut secara simplistis dalam konteks politik global yang sangat kompleks.

Sayangnya, tidak ada ruang dialog yang diberikan kepada Marince untuk menjelaskan posisinya secara terbuka. Ini menunjukkan betapa sempitnya ruang diskursus publik yang tersedia bagi suara-suara dari pinggiran—terutama ketika pendapat tersebut tidak sejalan dengan opini dominan.

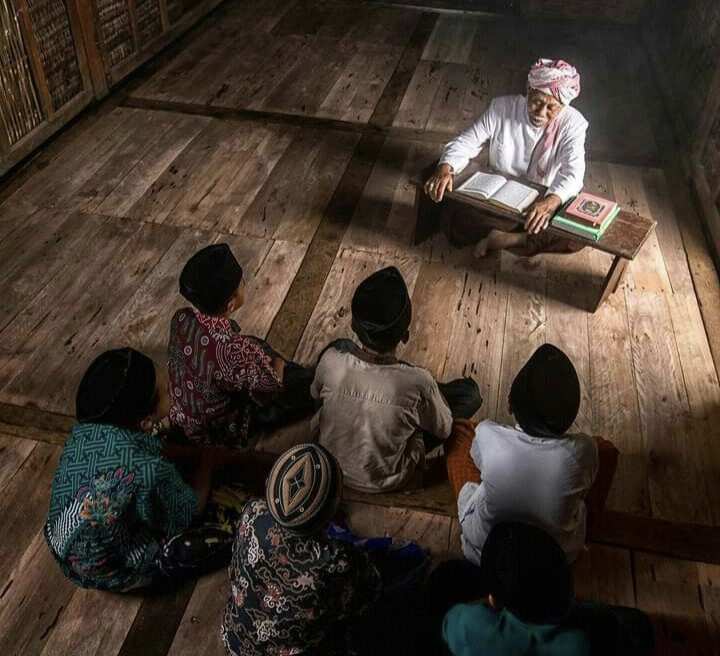

Dalam narasi kebangsaan, Indonesia sering kali mempromosikan prinsip Kebhinekaan dan keterwakilan wilayah. Namun realitas menunjukkan bahwa representasi dari Indonesia Timur di panggung nasional sering kali bersifat seremonial dan tokenistik.

Ketika seorang perempuan muda dari Papua mencoba hadir secara utuh—bukan hanya sebagai simbol budaya, tetapi juga sebagai subjek berpikir—ia segera dikembalikan ke pinggiran karena dianggap terlalu menyimpang dari arus utama.

Hal ini mencerminkan apa yang disebut Pierre Bourdieu sebagai “kekerasan simbolik”—yakni dominasi yang tampak halus namun efektif dalam menyingkirkan kelompok yang tidak sesuai dengan nilai dominan, meskipun tidak melanggar norma hukum yang berlaku.

Keputusan mencoret Marince bukan hanya keputusan administratif. Ia memiliki dampak psikologis dan sosial yang signifikan bagi generasi muda di wilayah Timur.

Ketika satu-satunya perwakilan dari Papua dicoret karena alasan yang tidak berbasis pelanggaran hukum, maka lahir narasi baru di benak publik: “Orang Timur boleh hadir, asal tidak terlalu berbeda.”

Narasi semacam ini berpotensi memperkuat ketidakpercayaan masyarakat Timur terhadap institusi nasional.

Kekecewaan yang muncul bukan semata-mata karena seorang peserta dicoret, melainkan karena harapan akan kesetaraan kembali dipatahkan dengan alasan yang tidak proporsional.

Kritik ini bukan bentuk pembelaan terhadap Israel atau pengabaian terhadap sensitivitas publik Indonesia terkait isu Palestina.

Namun, ini adalah seruan agar ruang publik di Indonesia mampu membedakan antara ekspresi personal yang damai dan ujaran yang merusak.

Jika negara dan institusi publik ingin menjunjung nilai demokrasi, maka mereka juga harus bersedia memberi ruang bagi suara yang tidak populer, selama tidak melanggar hukum.

Marince mungkin sudah dicoret, tetapi pertanyaan yang lebih besar masih menggantung: Apakah Indonesia siap memberi ruang yang setara bagi warganya, ataukah hanya akan terus membenarkan peminggiran atas nama ketertiban mayoritas?

Atribusi atas Kejadian

Dalam kerangka psikologi sosial, peristiwa pencoretan Marince Kogoya dapat dianalisis melalui teori atribusi—yakni cara individu atau institusi menafsirkan sebab dari suatu perilaku.

Panitia dan sebagian publik tampaknya melakukan atribusi internal (disposisional) terhadap unggahan Marince, dengan menganggapnya sebagai bentuk dukungan politik yang bertentangan dengan nilai dominan.

Penafsiran ini mengabaikan konteks personal, religius, dan kultural yang melatarbelakangi ekspresi Marince.

Sebaliknya, suara-suara dari Timur yang membela Marince justru cenderung menggunakan atribusi eksternal (situasional)—melihat unggahan tersebut sebagai ekspresi iman Kristen yang wajar dalam konteks konflik kemanusiaan global, bukan pernyataan politik.

Ketegangan ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam cara masyarakat dan institusi menilai perilaku individu dari kelompok minoritas: apa yang bagi kelompok dominan mungkin dianggap wajar, bagi yang lain justru menjadi alasan peminggiran.

Pemahaman yang tidak adil dalam pemberian atribusi inilah yang mempertegas bias struktural dalam ruang publik nasional.

Maka, bukan hanya keadilan prosedural yang harus diperjuangkan, tetapi juga keadilan dalam cara berpikir dan menilai keberagaman ekspresi warga negara. (Red)

*) Penulis: Gilberto A. Moruk, adalah Tenaga Honorer pada Dinkopnakkertrans Kabupaten Belu