Kasus Tom Lembong dan Kemunduran Etika Negara: Kriminalisasi atau Penegakan Hukum Selektif?

Oleh: Fernanda Putra Aditya *)

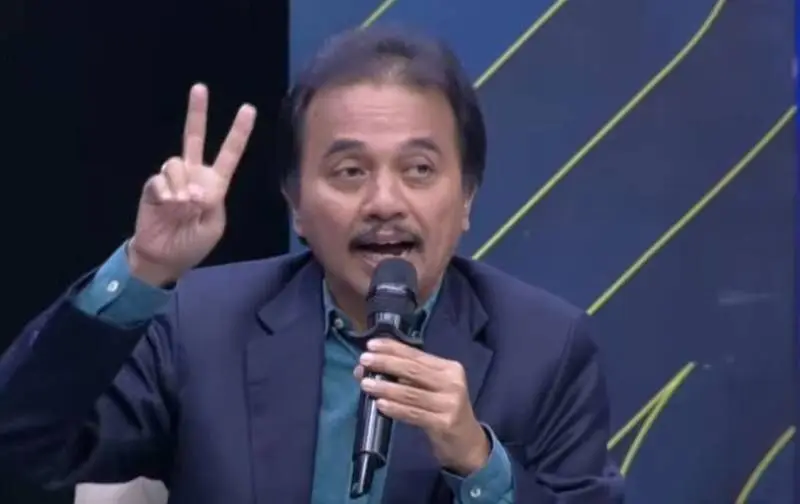

SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Putusan terhadap Thomas Lembong—mantan Kepala BKPM sekaligus Menteri Perdagangan di masa Presiden Joko Widodo—membuat shock berbagai kalangan.

Vonis 4,5 tahun penjara yang dijatuhkan atas dugaan korupsi dalam kebijakan impor pangan tahun 2016 menimbulkan beragam pertanyaan, bukan hanya soal yuridisnya, tetapi juga soal muatan politis dan ideologis yang menyertainya.

Tidak sedikit kalangan yang menduga ini bukan semata-mata penegakan hukum, melainkan semacam “pembalasan selektif” terhadap sosok teknokrat yang sejak 2023 terang-terangan berada di belakang Anies Baswedan.

Bukan tidak mungkin publik mulai menyadari bahwa ketika hukum dijalankan dengan kacamata kepentingan, keadilan justru menjadi korban pertama.

Yang sedang kita saksikan bukanlah pembersihan birokrasi dari moral hazard, tetapi semacam penyisiran yang bermuatan politis atas siapa yang dianggap mengganggu peta kekuasaan pasca 2024.

Pertanyaan Yuridis: Apakah Unsur Tipikor Terpenuhi?

Dalam konteks hukum pidana korupsi, khususnya berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi harus memenuhi unsur: (1) melawan hukum, (2) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan (3) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pertanyaannya: apakah ketiga unsur itu benar-benar terpenuhi dalam kasus Tom Lembong?

Putusan pengadilan menyebut bahwa kebijakan impor bawang putih dan gula kristal rafinasi pada masa jabatan Lembong dianggap telah merugikan negara karena membuka keran impor terlalu lebar.

Namun, catatan audit BPK dan laporan ekonomi saat itu tidak menunjukkan adanya kerugian konkret yang bersumber langsung dari kebijakan tersebut.

Tidak ada pula bukti adanya aliran dana atau keuntungan pribadi yang dinikmati Lembong. Bahkan, KPK sendiri tidak pernah memproses kasus ini sebagai penyelidikan strategis.

Kebijakan impor, dalam banyak kasus, adalah keputusan politik-ekonomi yang berada di wilayah grey area antara diskresi dan konsekuensi pasar.

Jika diskresi pejabat dianggap melawan hukum tanpa bukti niat memperkaya diri atau pihak tertentu, maka hampir semua kebijakan ekonomi bisa dikriminalisasi.

Maka wajar jika banyak pihak, termasuk pengamat hukum, menyebut kasus ini lebih menyerupai rekayasa hukum ketimbang penegakan integritas.

Dalam hal ini, putusan terhadap Lembong tampak seperti upaya memaksakan norma pidana kepada tindakan administratif kebijakan.

Sebuah pendekatan yang tidak hanya membahayakan teknokrasi, tapi juga memperlemah keberanian pejabat publik dalam membuat kebijakan strategis.

Dugaan Motif Politik dan Polarisasi Oligarki

Sulit menafikan bahwa Tom Lembong adalah satu dari sedikit teknokrat yang berpindah terang-terangan dari orbit kekuasaan menuju oposisi.

Sejak aktif dalam tim Anies Baswedan, terutama sebagai arsitek narasi ekonomi perubahan, Lembong menjadi figur yang tak hanya teknokratik tapi juga simbol “kecolongan” elite status quo.

Vonis terhadapnya hadir di tengah konsolidasi politik pasca pilpres, saat oligarki kekuasaan sedang mengamankan barisan.

Maka tidak mengherankan bila ada yang menilai ini sebagai bagian dari “konsolidasi ulang loyalitas” yang menjadi pesan keras bahwa mereka yang keluar dari barisan penguasa akan dibungkam secara sistemik.

Fakta bahwa beberapa eks menteri perdagangan lain seperti Zulkifli Hasan tidak mendapat sorotan serupa, padahal justru memperluas kuota impor secara signifikan tanpa transparansi yang memadai, memperkuat kesan adanya standar ganda.

Dalam hal ini, hukum tidak lagi bekerja sebagai alat keadilan, tapi menjadi semacam “senjata politik” untuk mengisolasi oposisi.

Kita seperti kembali menyaksikan doktrin klasik realisme politik: musuh dihukum bukan karena bersalah, melainkan karena dianggap berbahaya bagi status quo.

Aspek Ideologis: Kapitalisme atau Pancasila?

Paling menggelitik dari putusan ini adalah pertimbangan hakim yang menyebut bahwa pendekatan ekonomi yang dijalankan Lembong cenderung “kapitalistik dan pro pasar,” sehingga bertentangan dengan semangat ekonomi Pancasila. Ini adalah pernyataan yang ganjil sekaligus berbahaya.

Pertama, Indonesia sejak 1980-an telah menjalankan liberalisasi ekonomi yang disetujui lintas rezim. Bahkan UU Cipta Kerja yang digagas pemerintahan Jokowi adalah simbol supremasi pasar dalam segala hal.

Apakah semua menteri dan pejabat yang ikut merumuskan kebijakan tersebut juga akan dianggap bertentangan dengan ekonomi Pancasila dan bisa dijerat secara pidana?

Kedua, tidak ada tafsir tunggal tentang ekonomi Pancasila. Apakah itu berarti etatisme? Koperasi? Nasionalisme pasar?

Tafsir ini terus berkembang dan tidak bisa dijadikan alat pembenar untuk menyalahkan kebijakan yang sah secara administrasi, hanya karena tidak sesuai dengan moral ideologi penguasa saat ini.

Jika pendekatan ini diterima sebagai yurisprudensi, maka ke depan para pelaku bisnis dan pejabat publik bisa dikriminalisasi hanya karena menjalankan kebijakan yang tidak sesuai dengan tafsir subjektif ideologi tertentu.

Ini bukan sekadar kemunduran hukum, tapi juga kemunduran demokrasi.

Refleksi dan Jalan ke Depan

Kasus Tom Lembong menunjukkan bagaimana hukum bisa menjelma menjadi alat kekuasaan ketika independensinya hilang. Ini bukan hanya soal satu orang atau satu kebijakan.

Ini tentang masa depan demokrasi yang sehat, tentang menjaga agar hukum tetap menjadi penjaga keadilan, bukan alat penghukuman selektif terhadap mereka yang berbeda haluan.

Lebih dari itu, publik perlu waspada bahwa kriminalisasi teknokrat bukan hanya menghancurkan karier individu. Ia merusak insentif meritokrasi, membunuh keberanian berpikir progresif dalam birokrasi, dan memperluas rasa takut dalam pengambilan kebijakan publik.

Apakah kita ingin negeri ini terus berjalan di bawah bayang-bayang politik balas dendam yang dibungkus jubah hukum?

Atau kita akan kembali menegakkan prinsip bahwa kebijakan publik hanya bisa dikritisi secara politik, bukan dijadikan sarana pembalasan melalui pengadilan?

Putusan ini telah membuka luka. Tapi masih ada waktu untuk menjahit akal sehat dan keberanian publik agar tidak ikut mati. (Red)

*) Fernanda Putra Aditya, A.Md.Pjk., S.H adalah fungsionaris Bidang Kajian Nilai dan Ideologi PB PMII, alumnus Perpajakan Universitas Terbuka dan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur