Manggarai Raya di Pusaran Hoaks

Oleh: Zello Bertholomeus*)

SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Di era media sosial, kabar bisa menyebar lebih cepat daripada angin. Sayangnya, tidak semua kabar yang beredar adalah kebenaran.

Di Manggarai Raya—yang meliputi Manggarai Timur, Manggarai Tengah, dan Manggarai Barat—masyarakat kini semakin sering dihadapkan pada banjir informasi palsu. Hoaks hadir dalam bentuk berita, gambar, bahkan video yang sengaja diproduksi untuk menimbulkan kegaduhan.

Beberapa waktu lalu, misalnya, isu penculikan anak sempat membuat resah warga di sejumlah desa. Video dan foto yang tidak jelas sumbernya beredar luas di Facebook, lalu dibagikan ulang tanpa pikir panjang.

Orang tua panik, warga saling curiga, bahkan ada yang hampir melakukan tindakan main hakim sendiri. Padahal, setelah ditelusuri, kabar itu tidak benar. Inilah contoh nyata bagaimana hoaks bisa mengacaukan kehidupan sosial hanya dalam hitungan jam.

Fenomena ini tidak berdiri sendiri. Survei literasi digital nasional menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat Indonesia dalam memilah informasi masih berada pada kategori sedang. Artinya, banyak orang belum terbiasa memeriksa sumber berita sebelum mempercayainya.

Di Manggarai Raya, kondisi ini semakin diperparah oleh keterbatasan akses pendidikan dan teknologi. Facebook, yang menjadi media sosial paling populer di daerah ini, justru sering menjadi pintu masuk utama bagi hoaks.

Mengapa masyarakat begitu mudah percaya?Salah satu jawabannya adalah karena hoaks sering dikemas dengan narasi yang menyentuh emosi. Isu penculikan anak, misalnya, langsung memicu rasa takut dan cemas.

Begitu juga dengan isu politik lokal, yang sering dibumbui dengan gambar atau video manipulatif. Orang lebih cepat membagikan kabar yang membuat marah atau takut, ketimbang meluangkan waktu untuk memeriksa kebenarannya.

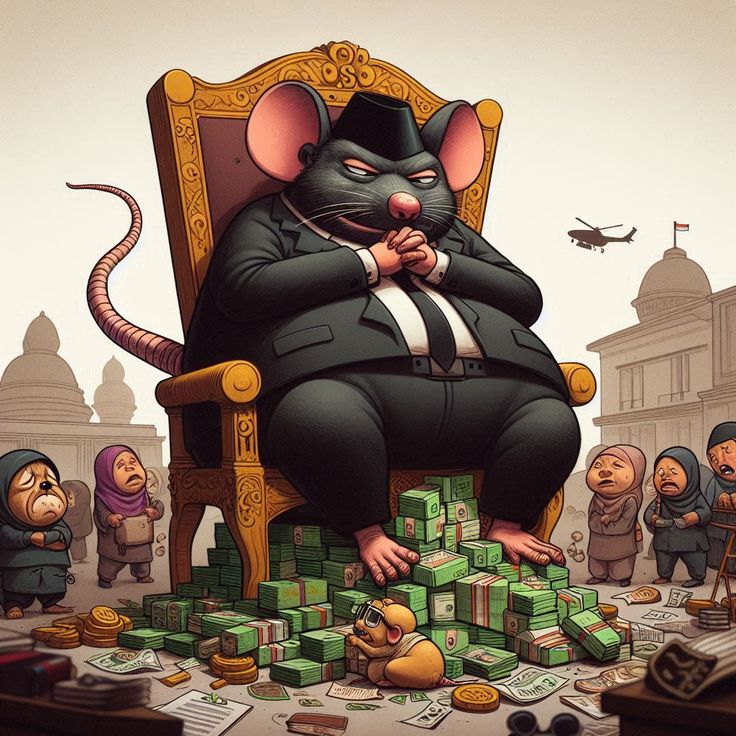

Media lokal di Nusa Tenggara Timur sudah beberapa kali melaporkan keresahan akibat hoaks. Ada warga yang tertipu oleh penipuan online, ada pula yang terprovokasi oleh kabar palsu menjelang pemilu.

Bahkan, Bupati Manggarai Timur pernah mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap kejahatan digital, karena pelaku UMKM dan masyarakat desa sering menjadi korban. Fakta ini menunjukkan bahwa hoaks tidak hanya menimbulkan keresahan sosial, tetapi juga kerugian ekonomi.

Namun, bukan berarti kita tidak bisa melawan. Beberapa daerah di Indonesia sudah membuktikan bahwa hoaks bisa ditekan dengan kerja sama yang baik. Di Jakarta, misalnya, pemerintah daerah bekerja sama dengan komunitas pemeriksa fakta untuk mengedukasi masyarakat.

Lalu, di Jawa Tengah, mahasiswa dilibatkan sebagai relawan literasi digital yang aktif memantau konten di media sosial. Di Sumatera Barat, forum diskusi warga berbasis kearifan lokal menjadi sarana efektif untuk meluruskan kabar bohong.

Manggarai Raya bisa belajar dari teladan tersebut. Pemerintah daerah tidak bisa hanya mengeluarkan imbauan formal, tetapi harus turun langsung ke masyarakat. Sosialisasi literasi digital perlu dilakukan di sekolah, kampus, gereja, masjid, hingga forum adat.

Mahasiswa dan kaum muda bisa menjadi motor penggerak, karena mereka lebih akrab dengan teknologi dan media sosial. Komunitas lokal juga bisa berperan penting, sebab suara tokoh adat dan pemuka agama sering lebih didengar oleh masyarakat.

Selain itu, kampanye melawan hoaks harus dikemas dengan cara yang kreatif. Konten edukasi bisa dibuat dalam bentuk video pendek, meme, atau infografis yang mudah dipahami.

Jangan sampai pesan penting hanya berhenti di seminar atau spanduk, sementara masyarakat tetap sibuk membagikan kabar palsu di Facebook.

Hoaks hanya bisa tumbuh subur di tanah yang gersang oleh literasi. Jika masyarakat Manggarai Raya terus dibiarkan miskin informasi yang benar, maka mereka akan selalu menjadi korban dari kebohongan yang viral.

Karena itu, membangun kesadaran kritis adalah pekerjaan mendesak. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama—mahasiswa, guru, tokoh adat, pemuka agama, hingga media lokal.

Kita harus ingat, yang dipertaruhkan bukan sekadar kebenaran informasi, tetapi juga rasa aman dan kepercayaan antarwarga. Jika masyarakat terus rela menyebarkan berita, gambar, dan video palsu demi konten Facebook, maka keresahan sosial akan menjadi harga yang harus dibayar.

Sebaliknya, jika kita berani menahan diri, memeriksa kebenaran, dan mengedukasi orang lain, maka Manggarai Raya bisa menjadi contoh daerah yang tangguh menghadapi gempuran hoaks.

Pada akhirnya, melawan hoaks adalah perjuangan panjang. Tidak ada solusi instan. Tetapi dengan kolaborasi yang luas dan kesadaran kolektif, kita bisa membangun benteng literasi yang kokoh.

Manggarai Raya punya modal sosial yang kuat: budaya gotong royong, solidaritas komunitas, dan rasa kekeluargaan. Jika modal ini dipadukan dengan literasi digital, maka masyarakat tidak lagi mudah terjebak dalam jebakan kebohongan.

Hoaks mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang. Tetapi kita bisa memastikan bahwa ia tidak lagi berkuasa atas pikiran dan emosi kita. Dan itu hanya bisa terjadi jika masyarakat Manggarai Raya berani berkata: cukup sudah, jangan biarkan kebohongan merusak kehidupan kita. (Red)

*) Zello Bertholomeus, Mahasiswa UNIKA St. Paulus Ruteng